Il primo sguardo ai campi di Sabra e Shatila l’ho dato dall’autobus.

Una strada talmente lunga che in fondo trovava la fine in un tunnel che inghiottiva tutto.

Da lontano pareva un formicaio; un numero di persone in movimento impressionante, tutti a passo svelto che andavano da un lato all’altro della strada, merce appesa fuori dalle botteghe, confusione, per terra di tutto, carretti, macchine.

Se dovessi immaginare la via dell’inferno la immaginerei così. Non è la mia descrizione terribile, terribile è la vita nei campi profughi. Per me quella strada è il racconto del massacro che ne fece Robert Fisk, uno dei primi giornalisti ad entrare nel campo:

“Furono le mosche a farcelo capire. Erano milioni e il loro ronzio era eloquente quasi quanto l’odore. Grosse come mosconi, all’inizio ci coprirono completamente, ignare della differenza tra vivi e morti. Se stavamo fermi a scrivere, si insediavano come un esercito – a legioni – sulla superficie bianca dei nostri taccuini, sulle mani, le braccia, le facce, sempre concentrandosi intorno agli occhi e alla bocca, spostandosi da un corpo all’altro, dai molti morti ai pochi vivi, da cadavere a giornalista, con i corpicini verdi, palpitanti di eccitazione quando trovavano carne fresca sulla quale fermarsi a banchettare.

Erano dappertutto, nelle strade, nei vicoli, nei cortili e nelle stanze distrutte, sotto i mattoni crollati e sui cumuli di spazzatura. Gli assassini – i miliziani cristiani che Israele aveva lasciato entrare nei campi per «spazzare via i terroristi» – se n’erano appena andati. In alcuni casi il sangue a terra era ancora fresco. Dopo aver visto un centinaio di morti, smettemmo di contarli. In ogni vicolo c’erano cadaveri – donne, giovani, nonni e neonati – stesi uno accanto all’altro, in quantità assurda e terribile, dove erano stati accoltellati o uccisi con i mitra. In ogni corridoio tra le macerie trovavamo nuovi cadaveri. I pazienti di un ospedale palestinese erano scomparsi dopo che i miliziani avevano ordinato ai medici di andarsene. Dappertutto, trovavamo i segni di fosse comuni scavate in fretta. Probabilmente erano state massacrate mille persone; e poi forse altre cinquecento”.

Ancora seduta sull’autobus penso “andiamo là dentro?”. Si perché la sensazione è proprio quella di salutare quello che sta fuori per entrare in qualcosa di diverso. E così è.

Ho visitato Gaza e la Palestina ed anche lì la sofferenza è profonda e indegna la condizione di ingiustizia in cui la politica costringe a vivere le persone. In Palestina, però, ci sono le colline verdi, ancora le antiche e bellissime case in pietra con gli archi, le città sono conservate bene e i palestinesi, seppur nell’assurdità e violenza di un’occupazione militare, continuano a vivere nella loro terra (anche se alcuni si trovano li comunque nella condizione di profugo in quanto costretti a fuggire dalle loro case che ora sono parte dello stato di Israele). A Gaza la condizione è terribile, di anno in anno le persone si ritrovano a vivere nelle tende perchè le bombe cadono sulle loro case e da un giorno all’altro diventano anche sfollati oltre che già profughi. La chiusura dei confini non permette l’ingresso di tante merci, tra queste i medicinali ed il carburante che serve per alimentare le apparecchiature ospedaliere. La popolazione però è viva, combatte, sente forte il valore di continuare a resistere e difendere la propria terra.

Nei campi profughi palestinesi del Libano, quello che ho percepito è un sentimento di poca speranza nel futuro, un avvilimento in un destino disegnato da governi criminali.

I profughi palestinesi del Libano sono qui dal 1948. Di fronte all’aggressività delle milizie ebree pronte a tutto per accaparrarsi più terra possibile per la costruzione del loro stato in 750 mila palestinesi fuggirono per salvarsi la pelle. Molti di loro arrivarono poco lontano dai propri villaggi, nel sud del Libano. Si accamparono in attesa di tornare presto nella loro case. Sono passati settant’anni. I campi di tende sono diventati città. Generazioni di profughi ancora attendono di tornare nei loro villaggi.

Se parliamo di diritti umani la condizione dei profughi in Libano è tra le più terribili: non possono accedere a più di 30 professioni tra queste l’avvocato, il medico o il tassista. Per lavorare fuori dal campo hanno bisogno di permessi difficilissimi da ottenere. I bambini non trovano posto nella scuola pubblica libanese e l’unica speranza sono i servizi d’istruzione dell’UNRWA e delle ONG e così anche per le cure mediche che non bastano per i migliaia di abitanti dei campi.

Il destino pare inesorabilmente segnato: nascono e muoio profughi generazioni di palestinesi perchè il governo Libanese, basato sull’equilibrio demografico tra le confessioni rappresentative del paese, non potrà mai conferire diritti di cittadinanza agli oltre 400mila palestinesi in maggioranza musulmani sunniti.

Camminando nei vicoli di Shatila non si vede il cielo dal poco spazio che separa un palazzo dall’altro. Non esiste un pezzetto d’erba, neanche alberi, eccetto quelli nel memoriale del massacro. C’è un odore che toglie il fiato e la speranza.

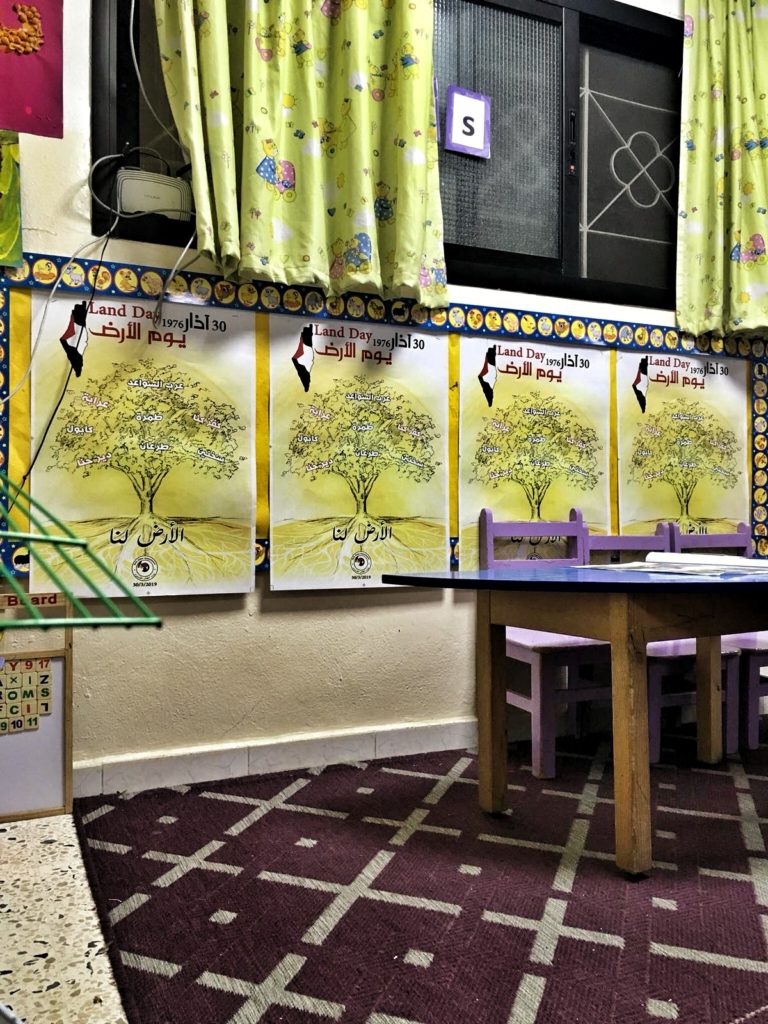

Ma in ogni devastazione c’è sempre un angolo di colore: l’asilo di Jamila. Dal buio dei vicoli si entra in stanze colorate di viola e verde, in signore dai grandi sorrisi. Salutiamo il dentista che ogni giorno visita centinaia di bambini… e anche lui sorride. Jamila sorride sempre e la sua grande bocca la si guarda per ricevere speranza e pensare che se lei ha questa forza la dobbiamo trovare anche noi che nel campo ci passiamo il tempo di una giornata. Jamila ci porta a visitare l’asilo di cui è la direttrice.

Jamila ci parla dell’importanza dell’istruzione come non ne sentivo parlare da anni.

Per noi che viviamo in un paese in cui l’istruzione viene, da qualcuno, considerata un disvalore, le parole di Jamila suonano inusuali, ma è forte la voglia di portarla in Italia ed eleggerla ministra dell’Istruzione. Jamilia ci parla dell’istruzione come l’unica possibilità di cambiare il proprio destino.

L’associazione Beit Atfal Assumoud di cui fa parte Jamila accoglie anche i bambini siriani nelle proprie scuole. Dal mio punto di vista, disumanizzato, l’idea che chi già vive in condizioni precarie possa concedere di dividere quel poco che ha con nuovi arrivati nelle sue stesse condizioni pare, a primo acchito, incomprensibile, poi prendo atto dell’involuzione umana del mio paese e capisco.

Nei campi profughi si vive nell’attesa che qualcosa cambi. Nei campi profughi si vive nell’attesa di ritornare a casa in Palesina. Se si domanda ad uno di questi bambini “di dove sei?” qualcuno risponde “sono palestinese, di Safad”, qualcun altro “sono palestinese, di Iqrit” . E così è un po’ per tutti: il corpo in Libano, l’anima in Palestina.

Jamila ci dice che la sua famiglia era di Yajur. Dalla finestra della casa che avevano i suoi genitori sul monte Carmelo si vedeva da una parte una distesa verde di morbide colline e dall’altra l’azzurro mare. Ora, ci dice Jamila, “quando mi sveglio vedo solo la tenda sbiadita che separa il mio letto da quello degli altri membri della famiglia, come possono non desiderare di tornare nella mia terra?”

Ed arriva il momento del caffè e dei dolcini.

Dai palestinesi ho imparato che quando passa qualcuno a fare visita si deve far festa ed offrire, anche se si ha ben poco, quello poco che si ha.

Ho anche imparato che la bontà del cibo, in certi luoghi, è un grande conforto. E’ qualcosa che, se Dio vuole, è buona, è bella e ben fatta. Qualcosa che ti fa sentire che tutto è normale, anche se qua dentro non c’è proprio niente di normale.

Assaggiare il cibo significa smollare la tensione, tirare fuori tutto il proprio entusiasmo per onorare e ringraziare delle delizie offerte.

Per chi visita certi luoghi significa prendere al balzo l’occasione per scappare dalla sofferenza e immergersi nel racconto di una ricetta. Così è sempre stato per me questo vigliacco amore per la cucina: un ritorno alla normalità, scambiarsi ricette come lo si farebbe ovunque, come si dovrebbe fare ovunque senza avere intorno a se il dolore della guerra.

Questa è la ricetta dei Maqroota o Makrouta, il cui nome deriva dal verbo qarata che significa mordere o tagliare, ed infatti il taglio a forma di rombo di questi biscotti è la loro caratteristica.

500 g di semolino Per il ripieno Per l’ater Semi di sesamo e zucchero a velo per guarnire Per prima cosa preparare l’ater facendo bollire acqua e zucchero per 8 minuti ed aggiungendo alla fine il succo di limone. Lasciare raffreddare l’ater. Makrout, biscotti di semolino e datteri nel campo di Shatila

Print This

Ingredienti

180 g di burro (ci vorrebbe il sabne, il burro chiarificato)

2 cucchiai di anice pestato

2 cucchiai di semi di fieno greco pestati

2 cucchiai di acqua di rose

2 cucchiai di Mahlab (non facile da trovare ma potete farne senza)

circa 150/180 ml di acqua

1 cucchiaino di bicarbonato

350 g di datteri senza nocciolo

2 cucchiai di cannella

2 cucchiai di olio (o di più a seconda della morbidezza dei datteri da frullare)

200 ml di acqua

300 ml di zucchero

qualche goccia di succo di limoneprocedimento

In una ciotola mescolare il semolino con il burro ammorbidito. Una volta che il semolino avrà ben assorbito il burro unire tutti gli altri ingredienti. L’acqua andrà aggiunta piano piano valutando la consistenza dell’impasto. Si dovrà ottenere una pasta lavorabile e quindi che non si sfarina ma neanche che rimane appiccicata alle dita. Lasciare l’impasto riposare coperto per un’ora.

In un mixer frullare i datteri con la cannella e l’olio fino ad avere un impasto asciutto.

Su di un ripiano stendere l’impasto di semolino facendo un lungo rettangolo (diciamo 25 cm di lunghezza e 7 di altezza). Con le mani formare un tubicino con la pasta di datteri e sistemarlo sull’impasto. Arrotolare per richiudere e ripassare il tubicino nei semi di sesamo. Con le mani schiacciare il tubicino. Tagliarlo in tanti biscottini e sistemarli su di una teglia con la carta da forno.

Cuocere nel forno preriscaldato a 180° per 25 minuti. Appena tolti dal forno lasciarli un poco raffreddare perchè nel toccarli potrebbero rompersi, sistemarli quindi in un piatto e versare sopra l’ater. Quando saranno freddi e avranno ben assorbito lo sciroppo sistemarli su di un vassoio da portata e guarnirli con zucchero a velo.